di Danilo Breschi

Perché tornare ancora sugli eventi di trent’anni fa?

Perché tornare ancora sugli eventi di trent’anni fa?

Anzitutto, perché un trentennio segna una periodizzazione storica significativa. Osserva giustamente Andrea Pipino, nell’editoriale che apre il numero speciale dell’“Internazionale” dedicato al 1989, che «un trentennale non è una ricorrenza qualsiasi. Segna il tempo di una generazione. Vuol dire che i ragazzi nati dopo il 1989 – dopo la caduta del muro e dei regimi comunisti dell’Europa centrorientale – sono gli adulti di oggi. e significa anche che i loro figli conosceranno il mondo della guerra fredda solo attraverso i racconti dei nonni. Un’altra epoca, insomma». Un mondo concluso, sicuramente la fine della Guerra Fredda, ma non solo, anche l’inizio di un’altra epoca: «l’Europa, e in qualche misura il mondo intero, sono il prodotto di quei cambiamenti e dei meccanismi che hanno messo in moto o contribuito ad accelerare» (Internazionale Extra, numero 10, novembre 2019, p. 5).

Al pari del 1789, il 1989 è stato un anno spartiacque, meritevole di diventare storiograficamente il discrimine tra un prima e un dopo profondamente diversi, senza mai dimenticare che le più radicali discontinuità si manifestano solo dopo un lungo periodo di incubazione. Come a dire che molte delle premesse di quel crollo si accumularono nei decenni precedenti e, una volta rimosso l’ostacolo, hanno subìto una loro interna mutazione per accelerazione e possibilità di dispiegamento della loro logica interna senza più freni.

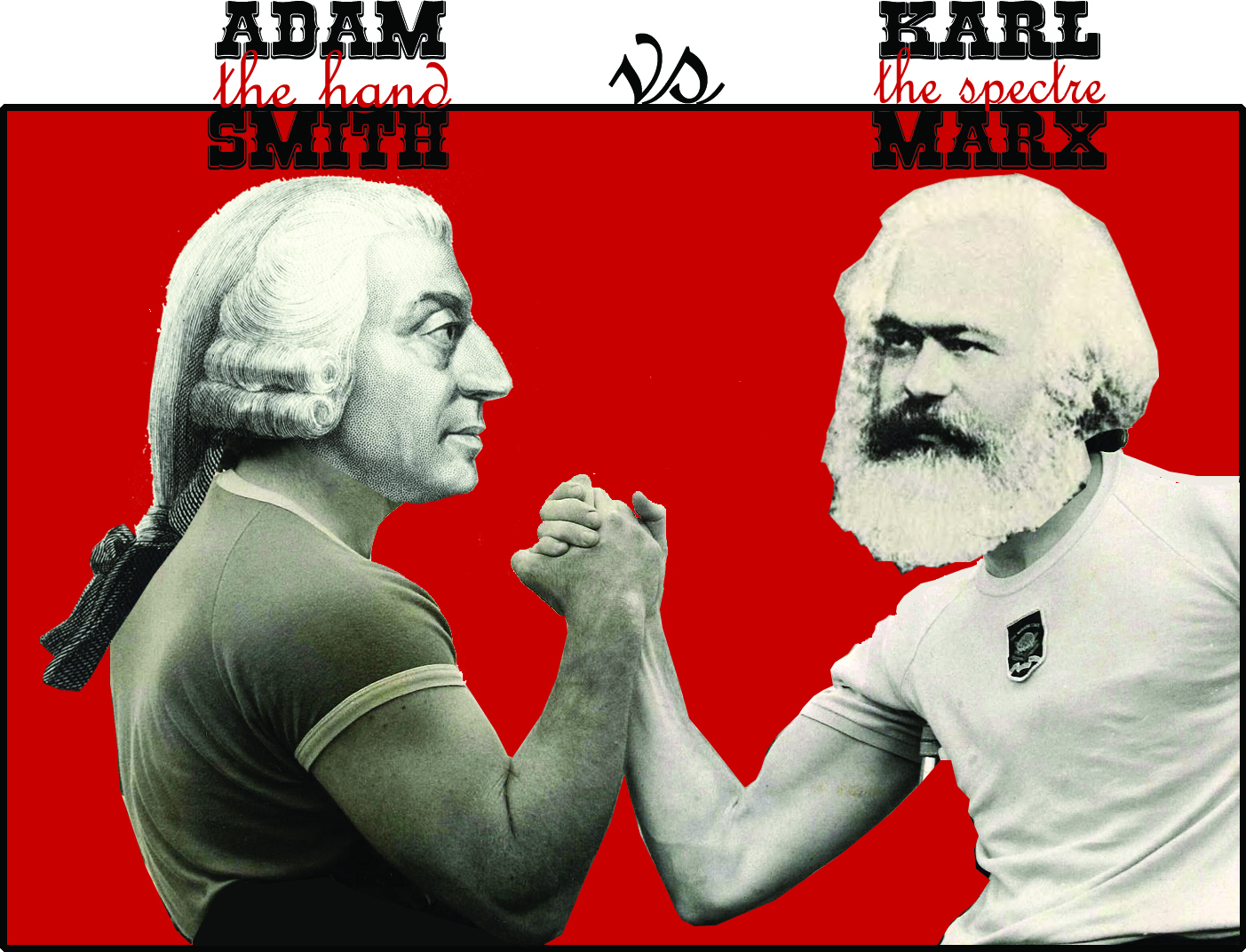

Tornare a riflettere sul 1989 necessita oggi per ulteriori motivi. La fine della storia, anzi della Storia come cammino dell’intero genere umano sin dalla sua comparsa sulla Terra, era qualcosa di assai presente a Karl Marx. La società senza classi e dunque senza più bisogno di Stato costituiva la meta finale del comunismo marxiano e marxista. Anzi, sarebbe stato proprio questo il comunismo: una società senza più divisione di classe, dunque senza più quella lotta, quella guerra per il dominio, tramite cui le classi innescavano da millenni quel movimento dialettico che ha nome di storia. Più hegeliana di Hegel era la sostanza della filosofia marxiana e marxista della storia. Senza questa nemmeno troppo recondita speranza in una redenzione finale, definitiva, una volta per tutte, il comunismo non avrebbe suscitato così tanti entusiasmi e persuaso così tanti seguaci, che in passato solo una religione era riuscita a fare, accendendo un’analoga speranza anzitutto nel cuore di milioni di schiavi e di reietti posti ai margini dell’impero romano.

Se ciò è chiaro, meno oscuro risulterà comprendere cosa possa essere accaduto all’indomani del crollo del Muro di Berlino e della fine dell’Unione Sovietica una trentina di anni fa. Se il Dio veterotestamentario era riconosciuto come “morto” già un secolo prima e se il suo surrogato mondano, ovvero “il socialismo reale”, aveva fallito nella costruzione del Paradiso in terra, allora tutto ciò poteva essere giudicato in due modi diversi.

Primo modo: dobbiamo cancellare in Occidente, una volta per tutte, l’idea di un futuro che sia il compimento del cammino dell’umanità, l’approdo alla Terra Promessa, secondo uno schema di lettura e interpretazione della storia umana anch’esso di ascendenza giudaico-cristiana. Come a dire: non c’è fine né fini, o scopi, ma solo un eterno fluire che non ha alcuna direzione necessaria, tanto meno una mèta di arrivo e una conclusione. Ripieghiamoci sul presente, che è l’unica cosa certa e godibile, dato che il passato è deprecabile e da rimuovere, mentre il futuro non va programmato o pianificato, pena una privazione di libertà e il rischio di un sogno facile a tramutarsi in incubo.

Secondo modo: se la previsione marxiana e marxista della fine della storia si è rivelata errata, allora può darsi che la fine ci sia già stata. O meglio: se l’alternativa è implosa sotto il peso delle proprie contraddizioni e fragilità, vorrà dire che democrazia liberale ed economia di mercato sono l’orizzonte insuperabile, lo sfondo politico e sociale non oltrepassabile. Farlo è come compiere il “folle volo” che condannò all’abisso Ulisse e i suoi compagni.

Sono state queste due modalità a prevalere nella lettura degli eventi epocali del 1989-91. Non due linee parallele, ma forse due facce della stessa medaglia. La fine non come morte, ma come esaurimento del percorso consentito. Come a dire: fine corsa, oltre c’è il vuoto, per cui si tratta a questo punto di stazionare sull’arrivo ed evitare di scivolare indietro. Ed è su questo difficoltoso esercizio di acrobazie ed equilibrismi che l’Europa occidentale pare oggigiorno in affanno. I sistemi democratici sembrano aver perso parte della loro ragion d’essere, affidata alla sola questione occupazionale, di produzione e distribuzione del benessere. Mancano di una filosofia pubblica e di una mentalità diffusa che giustifichino la preferenza da accordare a loro piuttosto che a regimi meno liberali, ma più protettivi. D’altro canto, se la libertà si concentra ed esaurisce nel godimento di diritti e tutele e nella fruizione di beni e servizi, una crisi economica di portata tale da rendere insostenibili i costi per l’erogazione degli uni (beni e servizi) e la garanzia degli altri (diritti e tutele) finisce per rendere il liberalismo inutile, quando non ingombro fastidioso. Se si è liberi solo per godere, ma non si gode, allora occorre cercare altrove. Si ricerca forse quello Stato-provvidenza grazie al quale la democrazia europea ha potuto consolidarsi per oltre quarant’anni? Può darsi. E allora la libertà non la si è persa di recente, almeno nel suo significato originario. Quello che oggi è oggetto di contestazione è la democrazia come governo in cui i molti sono guidati da pochi che essi stessi hanno scelto (o meglio: dalla maggioranza di coloro che hanno voluto esprimere una scelta mediante la scheda elettorale). Non si contesta il fatto che i pochi decidano. È acclarato e accettato di buon grado che si tratta di scegliere i decisori, i quali esercitano un potere che deve (dovrebbe) essere limitato e funzionale a tutelare e promuovere le libertà individuali, nonché ridurre almeno le principali disuguaglianze di base, quelle che rendono evanescenti i diritti fondamentali dell’individuo. Si contesta piuttosto il fatto che i pochi non garantiscono più la funzione fondamentale per la quale sono stati eletti: prendere decisioni tali da consentire che i molti siano al sicuro (nella proprietà, sul lavoro, ecc.).

Eppure proprio da quei Paesi dell’Europa orientale che trent’anni fa venivano desequestrati dal grande rapitore sovietico si potrebbero oggi attingere risorse culturali e morali per rianimare un liberalismo in crisi d’identità. Proprio nel 1989 Nicola Matteucci ricordava come già negli anni Settanta «nei paesi dell’Est si riscopriva, per l’esperienza vissuta del totalitarismo e della sua “grande menzogna” ideologica, il fondamento stesso dei grandi principi dell’eredità liberale, che è la libertà di coscienza: per l’individuo essa è la vera realtà, nella quale si radicano i valori con cui arricchire il mondo umano» (La rinascita del liberalismo, ora in Il liberalismo, il Mulino, Bologna 2005, p. 44). Citava alcuni grandi nomi della dissidenza anticomunista, in particolare boema e polacca: Václav Bělohradský, Václav Havel, Leszek Kolakowski, Czeslaw Milosz, Jan Patočka, e di essi Matteucci sottolineava la capacità di ripensare l’individuo «con una profondità di analisi ignota ai pensatori occidentali» (ibid.).

Nel novembre del 2008 Václav Havel rispondeva così ad Adam Michnik, che lo intervistava per il quotidiano da lui diretto, “Gazeta Wyborcza”: «Da un lato le cose vanno sempre meglio, ogni settimana esce un nuovo modello di telefono cellulare. Tuttavia per poterlo usare servono istruzioni particolareggiate. Così, invece dei libri, leggi le istruzioni del telefono, e nel tempo libero guardi la televisione, dove un giovane bello e abbronzato in una réclame grida di essere felice perché ha il costume da bagno della tale marca. Con lo sviluppo di questa civiltà globale del consumo aumentano le persone che non creano nessun valore aggiunto. Si tratta di mediatori, di agenti di pubbliche relazioni. Apparentemente hai una grande scelta di prodotti al supermercato, ma a ben guardare questa varietà è fittizia. Spariscono di esistere i centri di aggregazione sociale, i piccoli negozi e i locali storici. E questo si accompagna alla distruzione dell’ambiente naturale. Tutto questo mi sembra molto pericoloso e non sono in grado di dire se la nostra civiltà metterà giudizio senza grandi sconvolgimenti. In ogni caso avverto la necessità di una qualche rivoluzione esistenziale. Qualcosa deve cambiare nella coscienza delle persone. E per correggere questa situazione non basta qualche trucco tecnocratico. Nel mondo di oggi la personalità politica perde di significato. Conta solo la prospettiva a breve termine. Sia a destra sia a sinistra domina l’ideologia della crescita. Alla perenne ricerca del successo, i politici non riescono a opporsi al culto della novità, del cambiamento, del progresso e della crescita. In questo non sono altro che il prodotto della società da cui provengono. Neanche io vedo in giro grandi autorità morali o spirituali. In ogni modo, per non essere totalmente scettico, continuo a credere nelle organizzazioni di cittadini, nelle associazioni, nelle iniziative delle persone. […] Una società civile diversificata, a mio avviso, è una delle migliori forme di difesa dagli effetti pericolosi del progresso».

Sollecitato poi dall’amico Michnik a proposito del suo celebre testo Il potere dei senza potere (1978) e interpellato su cosa avrebbe consigliato ad un ventenne di oggi, l’ex primo presidente della Repubblica Ceca così rispondeva: «L’imperativo fondamentale “vivere nella verità”, che ha non solo basi bibliche ma è anche ancorato alla filosofia ceca, non significa solo possedere o trasmettere informazioni veritiere. perché le informazioni si diffondono nell’aria come virus: c’è chi ne assorbe di più, chi di meno. La verità, invece, è tutt’altra cosa, perché per lei garantiamo con la nostra coscienza. La verità si fonda sulla responsabilità. E si tratta di un imperativo che viene adottato in ogni periodo storico». Riascoltare la saggia parola di Havel, mi ha indotto a riaprire una pagina del Potere dei senza potere, la cui prima traduzione italiana comparve nel novembre del 1979, proprio quarant’anni fa:

«La chiave di una vita umana, dignitosa, ricca e felice non sta nella Costituzione o nel codice penale: essi si limitano a definire che cosa si può e che cosa non si può fare, quindi rendono facile oppure difficile la vita, la limitano oppure no, la puniscono, la tollerano o la difendono; ma non la colmano mai né di contenuto né di significato. Quindi la lotta per la cosiddetta “legalità” deve sempre vedere questa “legalità” nel contesto della vita: se non si tengono gli occhi continuamente aperti sulle dimensioni reali della sua bellezza e della sua miseria e se non si ha con essa un rapporto morale, questa lotta, prima o poi, si arenerà nelle secche di qualche filosofia scolastica fine a se stessa. L’uomo finirebbe per assomigliare automaticamente all’osservatore che giudica la nostra situazione solamente in base agli incartamenti giudiziari e alla verifica del rispetto di tutte le norme prescritte» (trad. it., La Casa di Matriona-Itaca, Milano-Castel Bolognese 2013, p. 106).

Ecco dunque un’ulteriore lezione che il trentennale dovrebbe lasciarci in eredità: senza pane l’uomo non vive e deve poterselo procurare con le proprie forze, altrimenti degrada moralmente, rendendosi servile e/o parassitario; ma anche con troppo pane l’uomo non vive, si annoia finché ce l’ha, si spaventa a morte appena gli diminuisce un poco, assuefatto com’è al bengodi. In entrambi i casi si perde l’essenza del liberalismo, che non è un individualismo ontologico, ma una concezione dell’individuo «che si forma soltanto nella inter-azione con gli altri (e fra gli altri ci sono anche gli individui del passato), perché egli non esiste di per sé, ma coesiste in un processo che è anche o soprattutto di comunicazione linguistica» (Matteucci, op. cit., p. 76). E chiudo ricorrendo un’ultima volta alle parole di Havel:

La profonda crisi dell’identità provocata dalla vita nella menzogna e che a sua volta rende possibile questa vita, ha indubbiamente una sua dimensione morale: si manifesta, tra l’altro, come profonda crisi morale della società. L’uomo sedotto dalla scala consumistica di valori, “disperso” e amalgamato nella massa, privo di un ancoraggio nell’ordine dell’essere, avvertendo una responsabilità superiore a quella della propria sopravvivenza, è un uomo demoralizzato; su questa sua demoralizzazione il sistema si fonda, la approfondisce, ne è la proiezione sociale.

La vita nella verità come rivolta dell’uomo contro la situazione che gli è imposta è invece un tentativo di ricomprendere la propria peculiare responsabilità: è quindi un atto spiccatamente morale (Il potere dei senza potere, cit., p. 61; corsivi nel testo).

E mi riecheggiano le parole del poeta russo Iosif Brodskij, che nel 1972 fu costretto dal regime sovietico alla seguente alternativa, tanto secca quanto falsa: emigrazione immediata oppure interrogatori quotidiani, periodiche carcerazioni e reclusioni in ospedali psichiatrici (come già capitatogli due volte nel 1964). Privato della cittadinanza sovietica, gli fu negato di partecipare al funerale del padre e della madre. Nel 1977 ottenne la cittadinanza statunitense. Nel 1985 Brodskij scriveva sul “New York Times”:

«L’occidente si basa sul sacrificio. Sull’uomo che muore per i suoi sbagli. L’occidente sa battere i suoi avversari, anche quando sono interni. […] E finché si muore per un ideale, e questi ideali vivono, anche la civiltà si mantiene in salute. È troppo presto per dire addio alla civiltà occidentale. Almeno non ora, non per Jan Palach, lo studente che dandosi fuoco si è immolato nel 1969 contro i russi invasori».

In conclusione: le risorse per uscire dalla fiacchezza morale delle società occidentali sono in noi. Nella nostra coscienza nuovamente coltivata, anche dalla multiforme esperienza storica del “dissenso”, matura la possibilità di rivitalizzare democrazie spente e arrese.

(fine quarta parte)

Lascia un commento