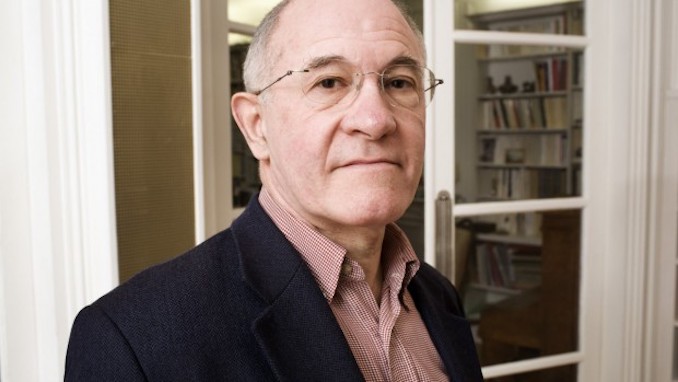

di Rémi Brague*

Improvvisamente l’insieme della modernità occidentale è stato paralizzato da un virus, un flagello che veniva considerato medievale, l’epidemia. La situazione attuale non dovrebbe spingerci a relativizzare la nozione di progresso?

Improvvisamente l’insieme della modernità occidentale è stato paralizzato da un virus, un flagello che veniva considerato medievale, l’epidemia. La situazione attuale non dovrebbe spingerci a relativizzare la nozione di progresso?

Da quando la modernità l’ha inventato, il medioevo è per molti dei nostri semi-dotti la conveniente pattumiera in cui vorrebbero gettare tutto ciò che non amano. Quando quelle cose spiacevoli riemergono, si immaginano che è la pattumiera medievale che è riuscita a sollevare il coperchio.

È una conseguenza della credenza nel progresso, che ci avvelena dalla metà del XVIII secolo. Il 1750 è l’anno di due discorsi: quello di Turgot [Sui progressi successivi dello Spirito umano], un inno al progresso, e il primo discorso di Rousseau [Sulle scienze e le arti], che vi apporta una seria rettifica. La credenza nel progresso si fonda su due fatti incontestabili: gli avanzamenti della nostra conoscenza scientifica della natura e quelli della nostra padronanza tecnica di quest’ultima. Ma quella fede ne estrapola un’idea che nulla potrebbe garantire, cioè che quelle conquiste produrranno automaticamente un miglioramento delle leggi e delle pratiche di governo, e grazie a quest’ultimo un guadagno di moralità nei cittadini. Il tutto dovendo avvenire automaticamente, su una sorta di tapis roulant. Gli uni anticipavano andando nel senso giusto, mentre alcuni «reazionari» si rendevano ridicoli camminando contromano. In un ambito molto diverso, pre-umano, l’idea di una deriva globale verso il meglio falsa egualmente la comprensione popolare dell’idea di evoluzione. Noi ci immaginiamo che quei motori, la selezione naturale, la sopravvivenza del più adatto, etc. conducono a un bene superiore, ciò che Darwin non ha mai detto. Il «più adatto» (fittest) che sopravvive e si riproduce non è necessariamente il più illuminato o virtuoso.

Il Novecento, nadir della storia umana, ha apportato una sanguinosa contraddizione ai sogni progressisti: due guerre mondiali, diversi genocidi, carestie artificiali (l’Holodomor d’Ucraina) o provocate dalla stupidità dei dittatori (il «Grande salto in avanti» cinese), etc. Tuttavia, ciò non è bastato a smaliziare alcuni, che continuano a chiamare «progresso» qualsiasi innovazione, anche quelle pericolose o stupide. Potrà una pandemia guarirci? Personalmente ne dubito molto.

Le nostre società scristianizzate sono disorientate davanti al ritorno della morte nelle nostre vite sotto forma di cifre ed ecatombi quotidiane?

La nostra attitudine davanti alla morte è ambivalente. Da un lato, facciamo tutto il possibile per evitarla adottando comportamenti prudenti e cercando rimedi alle malattie – il che è molto buono – ma cerchiamo anche di scacciare la morte dai nostri pensieri, di dimenticarla, di fare come se non sarà mai la nostra. Dall’altro, più segretamente, la consideriamo come qualcosa d’ultimo. Pensate alla celebre frase di Nietzsche «Dio è morto». Se è vera, ciò significa che la morte ha avuto ragione di ciò che vi è di più alto e santo, che si è rivelata più forte di Lui. E se la potenza è la misura della divinità, ciò implica che la morte è più divina del Dio che essa ha vinto. Così «Dio è morto» si rovescia logicamente in «la morte è Dio». Questa quasi-divinizzazione della morte spiegherebbe abbastanza bene perché la si tace: una divinità è ciò di cui non si pronuncia il nome invano. Alla fine, i punk e i satanisti hanno almeno l’onestà di ammettere a cosa rendono un culto.

Le cifre dei decessi sono impressionanti, o in ogni caso fatte per impressionare, anche se non è mai facile dire di cosa esattamente qualcuno è morto. Mi piacerebbe compararle a quelle del crollo demografico dovuto alla limitazione volontaria delle nascite.

Una delle lezioni di questa crisi è che il regno dell’economia si è bloccato per lasciare il posto alla cura dei più vulnerabili. Non è il segno che siamo, nonostante tutto, ancora cattolici?

In ogni caso, il fatto che siamo segnati da una cultura cristiana è una grande evidenza, anche per quanti ne sono dispiaciuti. Gli indù, quando credono ancora alla reincarnazione, pensano che ogni sventura è meritata, che essa punisce delle colpe commesse in una vita precedente e che permette anche di espiarle. Madre Teresa, che cercava di alleviare le sofferenza dei morenti, era molto mal vista dagli indù delle caste superiori. Per questi, Madre Teresa toglieva agli sventurati la possibilità di una migliore reincarnazione la prossima volta. Credere che le vittime debbano essere soccorse, quali che siano, e in particolare quale che sia la loro religione, la loro utilità sociale o la loro età, semplicemente perché sono il «mio prossimo» è una credenza di origine cristiana. È illustrata fin dalla parabola del «buon samaritano».

Tutti i riti sono stati sospesi per i credenti per impedire la diffusione del virus. Quella sospensione della comunione e la virtualizzazione dei nostri riti (con le messe trasmesse) non ci fanno sentire il vero valore delle chiese?

Viviamo in un mondo in cui il virtuale tende a sostituire il reale. Ciò vale in ogni ambito. Vi era un’eccezione, appunto, i riti religiosi. Non perché riguarderebbero la dimensione eterea della nostra esperienza, lo «spirito» come si dice con un controsenso ahimè molto diffuso, ma molto più perché, al contrario, riguardano il corpo. La messa è un pasto, e non si può mangiare a distanza. Le chiese sono dei refettori, delle specie di mense dei poveri o di Ristoranti del (sacro-)cuore in cui si accoglie chiunque all’ingresso senza controlli. Ovviamente, il nutrimento che è offerto alla messa non è un cibo qualunque. Ovviamente, l’obiettivo ultimo dei sacramenti non è di farci ricordare che abbiamo un corpo. Potrebbero però, in più, aiutarci a farlo. I sacramenti associano indissolubilmente l’Altissimo a ciò che vi è di più umile e di più elementare nella nostra condizione: nutrirsi, riprodursi (anche il matrimonio è un sacramento), morire. Questa paradossale alleanza conferisce alla nostra povera e fragile specie una dignità fuori dal comune.

Le cerimonie funebri sono state ridotte allo stretto necessario. Cosa pensare di quest’inedita sospensione delle «leggi non scritte» che fondano la civiltà?

Ciò che fonda la civiltà, addirittura ciò costituisce l’umanità stessa degli esseri umani, è contenuto in un piccolo numero di regole. Ora, ciò che W.R. Gibbons chiama la «nostra bella civiltà occidentale» sembra essersi incaricata del nobile compito di distruggere quelle regole. Per cominciare, essa le scredita chiamandole «tabù». Che bella parola! Quanto è utile! Da quando il capitano Cook l’ha portata da Tahiti, permette di mettere nello stesso cesto i comandamenti morali più imperiosi e le più futili routine, l’omicidio e il fatto di portare una cravatta di un college di cui non si è stati fellow, la bestialità e il fatto di abbottonare l’ultimo bottone di un gilet…

Tra quelle regole basilari, ve ne è una che riguarda i riti funebri. Il celebre passaggio dell’Antigone in cui Sofocle fa apparire la nozione di «leggi non scritte» concerne appunto gli onori da rendere a un corpo, anche se è quello di un ribelle. In poche parole, non si fa qualsiasi cosa con il cadavere di un caro scomparso. Lo si seppellisce, lo si imbalsama prima di metterlo in un sarcofago, lo si brucia su un rogo, lo si abbandona ai rapaci sulla vetta di una torre, o addirittura la sua famiglia lo divora in un pranzo solenne, poco importa in fondo. Ma non lo si tratta come un oggetto tra altri che si possono gettare nella discarica. Tra le ultime parole famose, forse conosce quelle dell’ecologista sul letto di morte: «chi se ne importa, sono biodegradabile!».

I paleontologi sottolineano l’estrema importanza della presenza nelle tombe preistoriche, a partire da 300000 anni prima della nostra era, del polline fossile. I nostri lontani antenati deponevano dei fiori sui cadaveri. Non sapremo mai quali fossero le loro intenzioni. In ogni caso, avevano per i cadaveri una sorta di rispetto. Noi stiamo perdendolo. Si ricorderà forse di quella mostra itinerante, Körpenwelten (1988) diventata poi Bodies: The Exhibition, che presenta dei cadaveri incollati in una resina trasparente e così pietrificati. I corpi erano probabilmente quelli di condannati a morte e provenivano dalla Cina – che esportava già allora ogni sorta di facezia!

Spero dunque che questi funerali-lampo dureranno solo poco tempo, perché potrebbero farci prendere delle cattive abitudini.

Un’altra regola basilare stabilisce che non si può sposare chiunque, ciò che viene chiamata la proibizione dell’incesto. Stiamo decostruendola, cominciando da una regola talmente elementare che restava implicita, non scritta: si può sposare solo una persona del sesso opposto, con cui si può, se tutto va bene, generare e partorire una progenie. Se continuiamo su questo slancio, altri pretesi «tabù» non mancheranno di saltare: poligamia, incesto, etc. quando la «società sarà pronta», cioè quando la preparazione d’artiglieria mediatica sarà stata sufficiente.

Il Sabato santo è un giorno senza celebrazioni per i cristiani. Questo confinamento imposto non è un lungo Sabato santo? La situazione così particolare che stiamo vivendo può forse aiutarci a pensare meglio questo giorno di aridità spirituale?

Il Sabato santo, su cui ha a lungo meditato uno dei più grandi teologi dello scorso secolo, Hans Urs von Balthasar, è un giorno molto particolare: una volta ogni 365 giorni, coloro che dicono che «Dio è morto» hanno ragione. La formula viene del resto da un coro luterano del XVII secolo sul Sabato santo, ed è in quel coro che Hegel, Jean-Paul e forse Nietzsche stesso, figlio di un pastore, l’hanno trovata. La differenza essendo che quest’ultimo fa aggiungere al «folle» (toll) che mette in scena nella Gaia Scienza: «Dio resta morto».

I cristiani, invece, vedono nel Sabato santo l’attesa della Resurrezione il giorno di Pasqua. Il Sabato santo non è tuttavia un giorno vuoto, un tempo morto. Non è indifferente che il Cristo non sia stato sottratto alla morte, sostituito da una controfigura, salito al cielo, partito per il Cachemire o esiliato sull’Isola dei Beati, etc. ma che abbia vissuto la nostra condizione fino in fondo e sia dunque passato attraverso tutte le tappe, compresa l’ultima, condividendo così la nostra sorte comune. Secondo il pensiero fondamentale dei Padri della Chiesa, solo ciò che è stato assunto dal Cristo, Parola di Dio divenuta uomo, e tutto ciò che è stato assunto da Lui, è santificato: occorreva che il Cristo passasse attraverso la morte («disceso agli inferi») perché anch’essa potesse divenire l’occasione di un incontro con Dio. San Paolo dice: «se il Cristo non è resuscitato, la nostra fede è vuota». Ma occorre anche dire: vale lo stesso se il Cristo non è morto. La morte non perde nulla della sua tragicità, ma è anche un luogo in cui Dio si trova: «se scendo negli inferi, Tu sei là» (Salmo 139, 8). Dio non ci abbandona mai.

Pertanto, la morte cessa di essere quella realtà ultima a cui i punk hanno la franchezza di rendere un culto visibile, e tutta la nostra ipocrita cultura un’adorazione inconfessata. Quel messaggio di vita è attuale ovunque la morte si aggiri, come accade in questo momento. Ed è in fondo una fortuna, come dice, che il confinamento allunghi fino a quando non sappiamo questo giorno unico. Potrebbe essere come una lente che lo ingrandirebbe enormemente. Che possa permetterci di vedere meglio, più da vicino, ciò che significa. Sta a noi cogliere l’occasione.

Per i cristiani, siamo appunto nel tempo dell’avvicinamento a Pasqua. Quale messaggio la resurrezione può trasmetterci in questi tragici tempi? Quale speranza si sente di formulare per la nostra civiltà all’uscita da questa crisi?

Per quanto riguarda la nostra civiltà, non ho molta fiducia [espoir]. Ma fa bene a parlare di speranza [espérance]. Solo essa può aiutarci. Con la fede e la carità, è una delle tre virtù dette teologali. Quelle virtù hanno di peculiare che non possono mai essere eccessive. Il che le distingue dalle altre virtù, nel cui caso l’eccesso dell’una ostacola l’esercizio delle altre. Ad esempio, una prudenza eccessiva può farci dimenticare il dovere di soccorrere il nostro prossimo. Invece, non si può credere troppo, amare troppo, sperare troppo. L’oggetto ultimo di quelle virtù è infatti infinito: Dio che, per pura carità, ci prepara «ciò che l’occhio non ha visto, ciò che non è salito al cuore dell’uomo».

Concretamente, come si dice, è permesso sperare, questa volta con un’attesa tutta umana, una piccola presa di coscienza dei limiti della nostra condizione, della «nostra portata» come diceva Pascal.

Traduzione dal francese di Giulio De Ligio

*Membro dell’Accademia di scienze morali e politiche di Parigi, Rémi Brague è professore emerito di filosofia alla Sorbona e ha occupato dal 2002 al 2012 la «Cattedra Romano Guardini» di filosofia della religione della Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco. Quest’intervista è apparsa su “Le Figaro” l’11 aprile 2020.

Lascia un commento